PART 01

在生命健康叙事体系中,我提出了叙事调节的四种方式,其中最深透的一种方式是叙事创作调节。生命健康叙事的临床实践者鼓励一些具有写作能力的患者对其患病经历进行创作,这一文类被称作“自我疾病书写”或“自我疾病叙事”[autopathography或self-pathographies(Hawkins, 1993)]。美国宾州大学医学院人文学系的霍金斯(Anne Hunsaker Hawkins)在《疾病书写:患者的疾病叙事》(“Pathography: Patient Narratives of Illness”)一文中指出,“疾病书写不只清楚道尽患病常见的恐惧与焦虑,而且还形塑着读者对某种疾病的治疗过程及其疗效的期望”。

自我疾病书写藉由叙事者对疾病经历的重新述说与阐释,为自己的经验衍生出新的意义,写作的过程就是一种自我叙事反思的过程。疾病回忆录或自传叙事是一种“危机叙事”(Crisis narrative)。自我疾病叙事带动医学叙事从医生视角转向患者视角,促使医药从业人员对患者故事报以关注、尊重、理解的态度。如医学人类学家弗拉•卡里茨库斯(Vera Kalitzkus)所言,患者的故事让局外人理解他们疾痛的感受,这种痛苦不是外表上能观察到的,而是来自内心深处的。

叙事是生病的主体找到他们患病前后生活间的精神连结的共同方式。在临床语境下,患者需要通过敞开心扉讲述自己的故事,与自我或他人交流精神层面的想法。患者自我疾病叙事往往包含疾病的起始、疾病引起的情感起伏和恐惧(恐惧某种不利的诊断、恐惧手术和治疗过程、恐惧副作用、恐惧疼痛、恐惧身体变化、恐惧疾病再发)、疾病带来的损失(失去自由活动的能力、失去以前不疼痛的身体、失去朋友、失去已经计划好的当下、失去可靠确定的未来、失去生活本身)、疾病引起的对人生意义和自我重新认识的思考等四个层面的戏剧性叙事进程。 在“自我疾病叙事”这一概念的基础上,彼得•格莱厄姆(Peter W. Graham)认为,文学家作为一类特殊群体的患者,他们本身具备非常深厚的讲述故事的技能,他们比普通患者讲述的故事要更加精准简明,这类患者可称作“元病理叙事者”,与他们的疾病经历相关的作品,也就是作家对“自我生病状态进行的深刻分析”,可以称作“元病理书写”或“元病理叙事”。从我的角度来看,生病的医者创作的疾病经历故事也可称作“元疾病叙事”。“元疾病叙事”是培养医学生叙事能力和共情能力的核心阅读材料。

阅读元病理叙事作品可以帮助医学生了解不同疾病的经历者的各种身体症状,也能引导他们更全面深入地理解临床现实中患者的心理状态——情感、认知、视角、预期、思想等。美国最杰出的女性哲学家玛莎·努斯鲍姆(Martha Nussbaum)援用英国心理学家唐纳德•温尼科特(Donald W. Winnicott)的术语说:阅读他人苦难叙事的过程是自己亲历苦难的一种“过渡性客体”(“transitional object”)。同时,具有叙事素养的医者若能鼓励普通患者阅读“元病理叙事”作品,也能帮助普通患者了解疾病,找到共鸣,甚至激起他们讲述和创作自身疾病故事的欲望。

PART 02

译文正文

琳达•莱斯比 (作者)

陈璇(编译)

一直以来,社会文化对病人抱有的期待都在不断变化。以前,人们通常希望病人能够扮演一种积极的、近乎英雄般的角色,以比较美好又和谐的方式来呈现疾病。

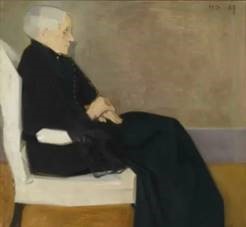

从巴洛克时期的西班牙画家穆里罗(Murillo)、西班牙浪漫画派画家戈雅(Goya)、挪威表现主义画家蒙克(Munch)到芬兰现代主义画家谢尔夫贝克(Schjerfbeck),这些艺术家留下许多与疾病主题相关的绘画作品。画作中,躺在病榻上的患者往往面容平和,没有展露出任何疼痛、恐惧与不安,这样的表现形式,留在观者印象中的更多是病人面对疾病的坚韧与隐忍的高贵气质。当代西方社会对病人有许多要求:“我们的文化不仅期望病人尽全力继续正常的生活(现代医药使之成为可能),还希望他们认识到疾病给自己提供了一个展现勇气与英雄气概的机会”(Hawkins 1999)。

Figure 1. 谢尔夫贝克(Helene Schjerfbeck),我的母亲( My Mother), 1909. Finnish National Gallery

然而,在当代斯堪的纳维亚(Scandinavia,欧洲西北部文化区)疾病叙事里,似乎有一个趋势愈演愈烈:作家们开始倾向于展现与疾病相关的负面情绪。在越来越多的作品中,作者选择描述患者因疾病产生的愤怒、焦虑和愤恨等情绪,我们可以将其统称为“丑陋的情绪”(ugly feelings)。在这篇短文中,我会列举相关的叙事案例,并尝试探索这种疾病叙事发展趋势背后的原因。

Figure 2.意大利艺术家莱昂内洛•巴莱斯特里(Lionello Balestrieri; 1898),《米米之死》(La morte di Mimì).Wiki Commons

长久以来,文艺作品中的病人展现的多是高贵甚至神圣的艺术形象。意大利著名作曲家普契尼(Puccini)的古典歌剧《波西米亚人》(La Bohème)中有一位叫做米米的女裁缝就是其中的一个例子:米米患有肺结核,而她在濒死之际仍不忘宽慰他人。现代文学中也有不少作品给疾病和死亡渲染上英雄般的色彩。

挪威作家里达•艾克耐(Reidar Ekner)于1974年出版的《几千单位的辐射后》(Efter flera tusen rad)是斯堪的纳维亚文学史中最早期的疾病书写作品之一,这部作品描绘的也是一个值得尊崇的病人形象。在这本书中,艾克耐用一系列诗作讲述自己身患重病的女儿特伦(Torun)在八岁时患癌去世的故事。这部用瑞典语写作的书仅有一百多页,分为四个章节。每一章都穿插着自由诗体的内容,采用极具诗意的方式展现特伦弥留之际的状态。这位父亲告诉读者,他的女儿在年幼时就罹患癌症,经过诊治之后,她看起来已经痊愈,因而被接回家中,重新开始没有病痛的生活。然而,一年之后她身上开始重新出现一些症状,疾病再次卷土重来。

艾克耐的诗作充分展现了一位父亲的绝望和无助,然而他的女儿却被刻画成一位令人钦佩的、意志力超人的女孩形象,她展现出一般孩童所不可能拥有的强大而成熟的内心。其中有一段诗(1973年6月6日)是这样写的:

你曾为家人带来明亮与欢乐

而今依然如故

你内心强大,病中仍安慰着身边的亲人

大大的眼睛望着这些大人

看他们恼怒 哭喊 呻吟 歇斯底里

一如孩童

病情严重,你却淡然

我问你感觉如何

你说“还好”,忍着病痛的折磨,

如若略有好转,你便说“感觉很不错”

病痛缠身,你竟毫不在意

“帮我把图画本拿来吧,我要画画!”

握笔的手颤抖着,一幅画竟然就跃然纸上。

“这幅画送给奶奶。”

此时此刻,生活正常进行着。

我们的生命只有一次

女儿,请你教教我,

怎么会有如此的耐心与坚韧。

艾可耐的诗歌展现了病人英雄般的形象,是当代作品中病人叙事的一个缩影。书中的散文部分则主要描述女儿所接受的治疗以及她在治疗期间的表现,这些散文不仅仅反映了作者的悲伤和他对人生的抱怨,更重要的是,它们向读者展示了父女俩在特伦患病后的日常生活,从而用更具整体性的视角刻画了一个美丽无暇却因病与世长辞的孩童形象。 许多自传体疾病叙事都会表达这样的主题:虽然疾病会导致患者身体和心理衰退,但它同时也能够启发患者,让患者拥有积极的想法。挪威作家西西莉亚•安格尔(Cecilie Enger)在其创作的小说《为我呼吸》(Pust for meg)中表达的正是这种观念。小说中有一段对青年艺术家西恩(Synne)和中年医生卡尔拉(Carla)对话的描写,这段对话让读者领会到她们对疾病的意义截然不同的理解。希尔认为,人们在经历严重的疾病后会成长成熟,洞察力更强 。她说:“对于许多人来说,疾病能让自己拥有生病前从未有过的洞察力。因此,我们可以说疾病或伤患就像艺术一样能够以某种方式擦亮我们的双眼,让我们在生病时看到从前看不到的东西。” 然而,更为年长的医生卡尔拉却对此存疑。她回复道: “我并不认为疾病一定会让我们更有洞察力。我觉得生病的人和健康的人在这方面并没有太大的差异。另外,那些患病多年、每天都被提醒自己身患顽疾的人又怎么样呢?我想说的是,不论是身患残疾还是被癌症困扰,又或是因为思念自己的家人(孩子或者父母)而病倒,患者都不会忘记自己的身份。也许我们唯一拥有的共识就是更加体会到所有人在命运面前都是孤独的。”

西恩和卡尔拉截然不同的观点象征着疾病书写这一文类所经历的发展过程。疾病书写的创作者们开始慢慢地减少塑造英雄般的患者形象,转而描写患者在日常生活中的情绪,包括恐惧、愤恨、妒忌和愤怒等。我将这类作品称为“丑陋的疾病书写”(ugly pathographies)。西安奈•耐凯(Sianne Ngai)在《丑陋情绪》(Ugly Feelings; 2005)一书中将抑郁、愤怒和妒忌归类到七种“负面情绪”(negative feelings)中,并对此进行深入探讨。

关于斯堪的纳维亚疾病书写体裁中对负面/丑陋情绪的转向,还有许多其他的例子,比如挪威-瑞典作家贝特•格里姆斯鲁德(Beate Grimsrud)生前的最后一部小说《我建议我们醒来》(Jeg foreslår at vi våkner;2020)。格里姆斯鲁德在2018年被诊断患有乳腺癌,于2020年7月逝世。

这部小说的主人公维尔德•贝格(Vilde Berg)是一位中年剧作家,在被查出患有乳癌后,他对健康的人充满了嫉妒和恼怒,因为他们拥有自己求而不得的东西——健康。病重的人不仅会嫉妒健康的人,还会嫉妒比自己病情要轻的病人。维尔德这个角色从两个方面表现了病人的这种心理。在下面选取的段落中,我们就可以窥探到她对“病情比自己更轻”的人怀有的丑陋情绪和想法:

“她嫉妒那些患有轻度乳癌的人。那些癌症不会扩散到淋巴结的人。那些不需要化疗的人。那些只需要接受放疗然后就被医生鼓励重新开始全职工作的人。他们每天只需要在工作前后闭上眼睛、接受15分钟的放疗。这就和去健身房一样。或者是连续五个星期在午休时间来一趟医院。你甚至可能不需要告诉你的上司自己失去了一个乳房。或者它只是像被切掉一块的蛋糕一样被切除了一部分。然后一切就完美结束了。你回想这段经历,然后做了个鬼脸。嗯,数据还不错。所以他们还用得着害怕吗?只需要适时适度地表现一下情绪崩溃吧?” 优美的疾病故事的存在以及市场对这类故事的需求,揭示了文学市场对作品内容的影响力。出版社就好像是各个文学作品项目的守门人,他们需要与作者们共同协商,出版可读性较强、销量有保证的作品。作者想要出版一本书,出版社则希望这本书能够带来收益,他们双方都希望有更多人成为这个出版物的读者。为了保证阅读量和销量,疾病叙事这一文类必须减少对残酷现实的描写,以免引起读者内心的不适。要实现这一点有很多种方法,但最普遍的做法是不要过于着墨疾病故事里消极悲观和痛苦挣扎的内容,而是在文章中流露出积极乐观、充满希望的普世观念,将关于身体或者心理状况恶化的故事转变成有关人格形成和个人成长的故事。 同时,我们发现大众对包括疾病和死亡在内的禁忌话题态度更加开放了。这给疾病书写者提供了更大的空间,能够去探讨疾病叙事中更加复杂的层面。网络也给我们提供平台,让我们接触到更多不经修饰和编辑的个人故事以及所谓的“现实文学”(reality literature)。由于这些故事中事实与虚构之间的界限模糊,因此,如果故事涉及对极具挑战性的人生境况的真实描述,读者也会保持更加包容的心态,甚至期待阅读这类故事。也许那些饱含愤怒、悲伤、愤恨和嫉妒的疾病叙事是为了满足这类读者的期待,但这的确为身患重病的人提供了一个表达的途径,让他们可以淋漓尽致地展现出自己在经历人生巨变时的复杂情绪。

(作者介绍 |琳达•莱斯比(Linda Nesby)

挪威北极大学(UiT The Arctic University of Norway)北欧文学副教授,跨学科研究小组“健康,艺术和社会”(Health, Art and Society)组长。

原文链接 https://thepolyphony.org/2021/09/15/from-nobleness-to-ugliness-in-literary-illness-stories/

PART 03

1. 神经外科医师保罗•卡拉尼提(Paul Kalanithi)的《当呼吸化为空气》(When Breath Becomes Air;肺癌晚期)

2. 漫画家、插画师熊顿的《滚蛋吧,肿瘤君:我与癌症斗争的一年里》

3. 赛吉维克(Eve Sedgwick)的《关于爱的对话》(A Dialogue on Love;乳腺癌)

4. 伊芙·恩斯勒(Eve Ensler)的《我,在世界的身体之中》(In the Body of the World,2013)

5. 美国诗人、随笔作家、普利策奖获得者安妮·博耶(Anne Boyer)的《不死者:疼痛、脆弱、死亡、医学、艺术、时间、梦想、数据、疲惫、癌症和治疗》(The Undying: Pain, Vulnerability, Mortality, Medicine, Art, Time, Dreams, Data, Exhaustion, Cancer, and Care)

6. 瑞曼(Rachel Remen)的《厨房餐桌的智慧:治愈你的故事》(Kitchen Table Wisdom: Stories that Heal,克罗恩病)

7.《纽约时报》专栏作家昆德兰(Anna Quindlen)的《亲情无价》(One True Thing;卵巢癌;改编成电影)

8. 魏玛(Joan Weimer)的《后背之语:教会迷失的自我讲述故事》(Back Talk: Teaching Lost Selves to Speak;背部损伤)

9. 巴特勒和罗森布罗姆(Butler and Rosenblum)的《癌症的两种声音》(Cancer in Two Voices;乳腺癌)

10. 希瑟·塞勒斯(Heather Sellers)的《我好像不认识你:一个关于家庭、脸盲症和宽恕的真实故事》(You Don’t Look Like Anyone I Know: A True Story of Family, Face Blindness, and Forgiveness;脸盲症)

11. 后殖民理论的创始人、文学家、批评家萨义德(Edward W. Said)的《格格不入:一部回忆录》(Out of Place;髓细胞性白血病)

12.《纽约邮报》记者苏珊娜·卡哈兰(susannah cahalan)的《我发疯的那段日子:抗NMDA受体脑炎幸存者自传》(Brain on Fire: My Month of Madness;改编为同名电影)

13. 埃里斯(Carolyn Ellis)的《最后的协商:一个关于爱、失去与慢性疾病的故事》(Final Negotiations: A Story of Love, Loss, and Chronic Illness;肺气肿)

14. 凯特·鲍勒(Kate Bowler)在她的最新回忆录《“事出皆有因”及其他一些我喜爱过的谎言》(Everything Happens for a Reason and Other Lies I’ve Loved;四期结肠癌)

15. 佐野洋子的《无用的日子》(癌症)

参考文献:

段俊杰, 佟矿, 杨晓霖. 当医生成为病人:受伤的故事讲述者与元病理叙事[J].医学与哲学,2019(10):44-48.